全国のマンションで、機械式駐車場が大きな悩みのタネとなっています。特に、ひと昔前に建てられたマンションでは設備の老朽化が進むと同時に、「住民の高齢化」や「若者の車離れ」といった理由から、駐車場の空き区画が目立つようになってきました。

空き区画が増えれば当然、駐車場使用料の収入は減ってしまいます。やがて、点検費や修理費といった莫大な維持費を賄えなくなり、管理組合の財政を圧迫。結果として、修繕積立金から赤字を補填している、といったケースも少なくありません。

こうした状況の中で、一部の管理組合では「使っていないのだから」と、コストを削減するために定期点検を止めてしまう判断をすることがあります。

しかし、その判断が、住民の命にも関わる重大な事故や、管理組合が負うことになる法的な責任といった、取り返しのつかない事態を招く引き金になるかもしれません。

この記事では、まず機械式駐車場が抱えている構造的な問題と、点検を止めて「放置」することの具体的な危険性を詳しく掘り下げていきます。そのうえで、全面的な解決策(設備更新や撤去)にすぐには踏み切れない管理組合にとって、現実的な第一歩となる「平面化ロック工法(機械式駐車場の固定化)」について、その手法からメリット、導入の注意点について、わかりやすく解説していきます。

- 1. なぜ機械式駐車場は「問題児」扱いされるのか?

- 1.1. 背景1:高額すぎる維持コストという「金食い虫」

- 1.2. 背景2:利用者の減少とニーズのミスマッチ

- 1.3. 背景3:管理組合の財政圧迫(負のスパイラル)

- 2. その「放置」、取り返しのつかない事故につながる

- 2.1. 具体的な事故リスクと実際の事故事例

- 2.1.1. ケース1:落下・巻き込まれ事故(安全装置の不備)

- 2.1.2. ケース2:転落・挟まれ事故(特に子供)

- 2.1.3. ケース3:ピット内の水没と二次災害

- 2.2. 管理組合が負う「法的責任」の重さ

- 3. 「平面化ロック(固定化)」とは何か?

- 3.1. 工法の定義と目的の再確認

- 3.2. 具体的な施工プロセス

- 3.3. なぜ「平面化ロック(固定化)」が今、選ばれるのか?

- 3.3.1. メリット1:大きなコストダウンと短い工期

- 3.3.2. メリット2:迅速な安全確保と「時間稼ぎ」という最大の価値

- 3.3.3. メリット3:維持コストの即時削減

- 3.3.4. メリット4:限定的な利用の継続(スペースの有効活用)

- 4. 導入の判断基準と注意点の徹底解説

- 4.1. あなたのマンションは「平面化ロック(固定化)」向きか?

- 4.2. 最重要!導入前の確認事項と注意点

- 4.2.1. 注意点1:設置環境と劣化状態(非常に重要)

- 4.2.2. 注意点2:「一時的な措置」であることの認識を合わせる

- 4.2.3. 注意点3:駐車台数の減少と使用ルールの再策定

- 4.2.4. 注意点4:信頼できる業者選定のポイント

- 5. 「固定化」のその先へ。恒久的な対策へのロードマップ

- 5.1. 選択肢1:全面リニューアル(設備更新)

- 5.2. 選択肢2:恒久的な平面化(全面撤去)

- 5.2.1. 工法A:鋼製(こうせい)平面化工法

- 5.2.2. 工法B:埋め戻し工法

- 5.3. 選択肢3:一部平面化・一部残存(一部撤去)

- 5.4. 合意形成へのプロセス

- 6. まとめ

なぜ機械式駐車場は「問題児」扱いされるのか?

そもそも、なぜこれほどまでに機械式駐車場は管理組合の悩みのタネになっているのでしょうか。その背景には、大きく分けて3つの構造的な問題があるようです。

背景1:高額すぎる維持コストという「金食い虫」

機械式駐車場は、区分所有者がみんなで維持管理する「共用設備」です。そして、マンションの設備の中でも、最も維持費がかかる設備の一つと言っても過言ではありません。

- 定期点検費用(保守契約) 安全を保つためには、メーカーや保守専門業者との保守契約が不可欠です。契約内容には、点検と消耗品交換のみを行う「POG契約」や、故障修理・部品交換まで含む「フルメンテナンス契約」などがあります。(一般的にはPOG契約です。)どちらにせよ、稼働させている限り、年間数十万~数百万円の固定費がかかり続けます。

- 安全の維持保全義務 機械式駐車場には、エレベーターのように法律で厳密に定められた「法定点検」は基本的にありません。 しかし、建築基準法(第8条)では、建物の所有者・管理者は「その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。この義務には罰則はありませんが、事故時の責任判断において重要な根拠となります。

これは、設備を安全に維持管理する責任があるということであり、国土交通省も「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の中で、定期的な点検を強く推奨しています。 つまり、罰則付きの点検が法律で決まっていなくても、万が一事故が起きた場合の「安全管理の責任」は所有者・管理者(=管理組合)にある、ということです。 - 部品交換・修理費用の高騰 機械である以上、年数が経てば劣化は避けられません。特に15年~20年を超えてくると、制御基板、モーター、駆動チェーン、パレット(車を載せる台)など、主要な部品の交換時期が一度にやってきて、数百万円単位のまとまった出費が必要になることもあります。メーカーの部品供給が終わってしまえば(生産中止)、修理自体が難しくなるリスクも抱えています。

背景2:利用者の減少とニーズのミスマッチ

お金がかかる一方、駐車場を使いたいという需要は減る傾向にあります。

- ライフスタイルの変化 「若者の車離れ」や「住民の高齢化による運転免許の返納」は、多くのマンションで現実に起きています。また、都市部ではカーシェアリングが普及し、車を「所有」する必要性そのものが低くなっている面もあります。

- 車両の大型化による「サイズ制限」問題 建設当時に想定されていなかった、車の大型化も深刻です。今の人気車種であるSUVやミニバン、あるいはEV(電気自動車)は、従来のパレットの幅、長さ、車高、そして重量制限(1.5トン~1.8トン程度が多い)を超えてしまい、「駐車場は空いているのに、自分の車が入らない」というミスマッチが起きています。

背景3:管理組合の財政圧迫(負のスパイラル)

「高額な維持費」と「利用者の減少」が組み合わさると、非常に困った事態が起こります。

駐車場使用料収入 < 機械式駐車場の維持費

この「赤字」状態に陥ると、管理組合は駐車場の維持費を、本来マンションの建物を守るために積み立てている「修繕積立金」から補填せざるを得なくなります。これは、駐車場を利用していない住民も含む全員で、赤字を負担しているという構図です。

この状態が続けば、将来の大規模修繕工事のお金が足りなくなるといった、本末転倒な事態にもなりかねません。こうしたお金の問題から逃れるために、「点検停止」という安易な方法を選んでしまうことがあるのです。

その「放置」、取り返しのつかない事故につながる

「使っていないから点検を止めても安全だ」——これが、最も危険で重大な誤解です。機械は、動かさなくても確実に劣化していきます。特に、屋外や地下ピットといった湿気の多い場所に設置されている場合は、そのスピードも早まります。

点検という「健康診断」を止めた機械式駐車場は、いつ重大な事故を引き起こすか分からない、危険な状態と化してしまいます。

空きが多く使用されていない機械式駐車場について、点検費用の削減を目的に定期点検を中止している管理組合が多く見受けられます。

具体的な事故リスクと実際の事故事例

具体的にどのような危険が迫っているのか、公的機関から報告されている実際の事故事例を交えてご説明します。

ケース1:落下・巻き込まれ事故(安全装置の不備)

最も恐ろしいのが、重量物であるパレットの落下や、人が装置に巻き込まれる事故です。

危険性:

パレットを吊るチェーンやワイヤーは、使っていなくても湿気や塩害で腐食が進みます。点検を止め、必要な給油(サビ止め)が行われなくなれば、腐食が加速し、ある日突然破断してパレットが落下する恐れがあります。

実際の事故事例(安全装置の故障放置):

国土交通省の報告によれば、利用者が装置内に留まっていることに気づかずに別の人が装置を稼働させたため、利用者が搬器に巻き込まれ死亡する事故が発生しています。この装置には人感センサーが設置されていましたが、故障したまま放置されていたため、被災者を検知できませんでした。

ケース2:転落・挟まれ事故(特に子供)

動かなくなった機械式駐車場は、子供たちにとって格好の「遊び場」に見えてしまう危険があります。

危険性:

地下ピットがあるタイプでは、パレットと壁の間に隙間があります。また、点検用のマンホールの蓋が腐食して脆くなっていることも。子供がこうした隙間から、深さ数メートルのピットに転落すれば、命に関わる重大な事故につながりかねません。

実際の事故事例(転落・挟まれ):

消費者庁には「自宅マンションの駐車場で保護者が昇降装置を操作していたところ、上から降りてきたパレットに、子どもの足が挟まって打撲した(6歳)」といった事故が報告されています。

出典: 消費者庁「Vol.539 機械式立体駐車場での子どもの事故に気を付けて!」

URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20210121/

消費者庁は「(保護者が)利用者のお子さん(1歳)が駐車装置内にいることに気付かずに利用者が駐車装置の扉を閉め操作を行ったため、頭部を挟まれ死亡した」という痛ましい死亡事故も報告しています。

出典: 消費者庁「機械式立体駐車場での事故にご注意ください!」(平成24年5月)

URL: https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2012/087/doc/087_120515_shiryou4-6.pdf

ケース3:ピット内の水没と二次災害

地下ピットのある機械式駐車場には、雨水などを排出するための「排水ポンプ」が設置されていることがほとんどです。

危険性:

点検を止めれば、この排水ポンプが正常に動くかの確認もされません。ポンプが故障して止まれば、ピットの中は雨水や汚水でいっぱいになり、水没してしまいます。 水没したピット内には電気の制御盤や配線が残っているため、漏電し、最悪の場合、火災の原因になることも考えられます。また、溜まった水が腐り、ひどい臭いや害虫(蚊、ゴキブリなど)の発生源となって、マンション全体の衛生環境を悪化させることにもつながります。

管理組合が負う「法的責任」の重さ

万が一、これらの事故が起きてしまった場合、管理組合は非常に重い法的責任を問われることになります。

それが「工作物責任(民法第717条)」と呼ばれるものです。

(民法第717条:土地の工作物等の占主及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

少し難しい言葉ですが、機械式駐車場は「土地の工作物」にあたります。 法律上の最終的な「所有者」は区分所有者全員で構成される「管理組合」です。

もし事故が起きれば、被害を受けた人(住民や第三者)は管理組合に対して損害賠償を請求します。このとき、「点検を停止し、危険だと知りながら放置していた」(あるいは、故障を放置していた)という事実は、管理上の不備や問題(=瑕疵)があったことを示す、非常に不利な証拠となってしまいます。

裁判になれば、管理組合(つまり全区分所有者)が数千万円、あるいは億単位の賠償を命じられる可能性もゼロではありません。それは全員で負担しなければならない負債となります。

さらに、事故を起こした「管理に問題があるマンション」というレッテルは、マンション全体の価値を大きく損ない、売買や賃貸の際にも大きなマイナスイメージとなってしまいます。

「平面化ロック(固定化)」とは何か?

では、財政的に厳しく、全面的なリニューアルや撤去が今すぐできない管理組合は、この危険な状態をただ受け入れるしかないのでしょうか。

いいえ。その危険な状況から脱し、将来について話し合うための「時間」を稼ぐ、現実的で賢明な選択肢があります。

それが「平面化ロック工法」、別名「機械式駐車場の固定化」です。

工法の定義と目的の再確認

「平面化ロック工法(固定化)」とは、機械式駐車場の可動部分(パレット)を、大がかりな撤去はせずに、溶接や専用の固定金具を使って物理的に動かなくする「安全対策工事」のことを言います。

この工法の一番の目的は、「完全に平面化すること」ではなく、あくまで「低コストかつ迅速に、一時的な安全を確保すること」にあります。

危険な可動部を文字通り「ロック(固定)」することで、パレットの落下や、人が転落・挟まれるといった重大事故のリスクを、限りなくゼロに近づけるわけです。

具体的な施工プロセス

業者が行う一般的な「平面化ロック(固定化)」の施工の流れをご紹介します。

Step 1:現地調査・診断(ここが一番大切です)

専門の技術者が現地を訪問し、設備の劣化状況を詳しく診断します。

- 腐食の進み具合(パレット、支柱、土台など)。

- 固定するために必要な強度が保たれているか。

- 駐車場の設置環境(屋内か屋外か、ピットはあるか、水は溜まっていないか)。

この診断結果をもとに、そもそも固定化が可能な状態か、どんな方法で固定するのが最適かを判断します。

Step 2:事前準備

- 対象パレットの清掃、ピット内に水やゴミがあれば排水・清掃を行います。

- 安全に作業するため、機械式駐車場の主電源を確実に遮断します。

Step 3:固定化作業

地上段のパレットが、車を出し入れしやすい高さになるよう微調整します。

以下の方法(または組み合わせ)で、パレットが上下左右に動かないよう強固に固定します。

- 溶接による固定: 鋼材の支えを、建物の頑丈な部分やフレームに溶接し、パレットを支えます。

- 金具による固定: 専用の固定金具やアンカーボルトを使って、物理的に動かないようにします。

- 隙間充填: パレット同士や壁との間に隙間がある場合、足を踏み外さないよう、鉄板などで隙間を塞ぎます。

Step 5:完了確認

固定した部分が十分な強度を持っているか、人や車が乗っても安全か、丁寧な安全点検を行い、作業完了となります。

なぜ「平面化ロック(固定化)」が今、選ばれるのか?

この工法が、すぐにでも対策が必要な多くの管理組合に選ばれている理由は、そのはっきりとしたメリットにあります。

メリット1:大きなコストダウンと短い工期

最大の利点です。根本的な対策工事と比べると、その差は歴然としています。

費用比較(目安):

- 恒久対策(鋼製平面化・埋め戻し):1列あたり 80万~200万円程度※

- 平面化ロック(固定化):1列あたり 40万~80万円程※

(※あくまで概算であり、装置構造や腐食状況によって前後します。)

工期比較(目安):

- 恒久対策:数週間~数ヶ月(ピットを埋める場合は大規模な工事になります)

- 平面化ロック(固定化):数日~1週間程度

- 財政的な余裕があまりない管理組合でも、迅速に決議し、実行しやすいコストと言えます。

メリット2:迅速な安全確保と「時間稼ぎ」という最大の価値

これまで述べてきたような重大事故のリスクを、「今すぐ」回避できる。 これが、住民の安全を守る管理組合にとって最大の価値です。

そして同時に、この工法は「時間を稼ぐ」という、とても重要な戦略的価値を持ちます。

危険な状態をひとまず回避し、安全を確保したうえで、「この駐車場を将来どうするべきか?」という根本的な話し合い(全面撤去か、更新か)を、管理組合でじっくりと腰を据えて行うための貴重な時間(数年間)を得られる点にあります。

メリット3:維持コストの即時削減

固定化工事が完了し、安全が確認された設備は、「機械」ではなく「固定された床」となります。

- 定期点検費用の削減:

固定化した列については、高額な機械式駐車場の保守契約が不要になります(※ただし、安全確保のため、管理組合による定期的な目視点検や専門家による簡易点検は推奨されます)。 - 修理・部品交換費用の消滅:

稼働しないため、突発的な修理費用や部品交換費用は基本的にかからなくなります。

これにより、管理組合の財政をすぐに改善する効果が期待できます。

メリット4:限定的な利用の継続(スペースの有効活用)

固定化された地上段のパレットは、そのまま駐車場として(あるいは駐輪場やバイク置き場として)使い続けることができます。

特に、上段パレットを固定化した場合、これまでネックだった「車高制限」がなくなり、背の高いハイルーフ車も停められるようになるといった、副次的なメリットが生まれる場合もあります。

導入の判断基準と注意点の徹底解説

「平面化ロック(固定化)」は、すべてを解決する万能薬というわけではありません。そのメリットを最大限に活かすためには、導入の判断基準と注意点をきちんと理解しておく必要があります。

あなたのマンションは「平面化ロック(固定化)」向きか?

以下のチェックリストに多く当てはまるほど、この工法の導入を検討する価値が十分にあります。

【導入推奨チェックリスト】

- 駐車場の空き区画が常時30%以上ある(特に地下や上段)。

- 設備の築年数が15年~20年を超え、老朽化が目立ってきた。

- メーカーから「もう部品がない(または高くなる)」と言われている。

- 近い将来(1~3年以内)に大規模修繕工事を控えており、駐車場にまで予算が回らない。

- 駐車場会計が赤字で、修繕積立金から補填している。

- 将来的に「撤去したい人」と「新しくしたい人」で意見が割れ、話し合いに時間がかかりそうだ。

- とにかく、今そこにある「危険な状態」を今すぐにでも解消したい。

最重要!導入前の確認事項と注意点

導入を決める前に、以下の4つの注意点の確認が欠かせません。

注意点1:設置環境と劣化状態(非常に重要)

すべての設備が固定化できるとは限りません。 特に、腐食(サビ)の進み具合が鍵となります。

- 最も適しているケース:屋内設置 × 亜鉛メッキ仕上げ

屋内にあり、パレットが銀色の光沢を持つ「亜鉛メッキ」で仕上げられている場合、腐食の進みが遅く、強度が保たれている可能性が高いです。この場合は「平面化ロック(固定化)」に最も適しており、長期間の安全維持が期待できます。 - 注意が必要なケース:

屋外設置 や 塗装仕上げ 屋外にむき出しで設置されている、あるいはパレットが塗装仕上げ(時間とともに剥げたり錆びたりする)の場合、雨風の影響で腐食が早く進んでいる可能性があります。 すでにパレットやそれを支える土台の強度が限界に近い場合、固定化工事そのものが危険だったり、固定化しても数年でまた危険な状態になったりする恐れがあります。この判断は、専門家でなければできません。必ず、機械式駐車場の構造を熟知した専門業者の診断(インスペクション)を受け、「固定化に耐えうる強度があるか」をしっかりと診断してもらう必要があります。

注意点2:「一時的な措置」であることの認識を合わせる

これが導入後に誤解が生まれやすい点かもしれません。

- 「固定化=修理ではない」 固定化は、あくまで「延命措置」「応急処置」です。設備の劣化(腐食など)の進行を遅らせることはできても、止めることはできません。

- 「恒久対策までのつなぎ」 「固定化」で得た安全な期間(5年~10年が目安)のうちに、必ず「将来どうするか(根本的に撤去するか、設備を新しくするか)」を決定し、実行に移す必要があります。これを怠り、固定化したままさらに5年、10年と放置すれば、結局は腐食が進み、再び危険な状態に戻ってしまいます。

注意点3:駐車台数の減少と使用ルールの再策定

固定化により、使用できる駐車区画は地上段のみとなり、総台数は確実に減ります。

- 既存契約者の調整:

これまで地下や上段を利用していた契約者をどうするか、地上段への移動希望を募るなど、公平なルール決めが求められます。 - 固定化スペースの転用(慎重な検討が必要):

固定化された地上段は、駐車場としてだけでなく、「駐輪場」「バイク置き場」「トランクルーム設置場所」「防災倉庫」など、他の用途に活用できる可能性も考えられます。

ただし、これらの用途に変更する場合、いくつかの重要な注意点があります。例えば、駐輪場として使用する場合、自転車の重さがパレットの想定耐荷重を超えないか、人の動線は安全か、といった確認が必要です。倉庫(トランクルーム)を設置する場合も同様に、重量の問題や、消防法上の問題(避難経路の妨げにならないか、可燃物を置かないか等)が発生する可能性があります。

安易に用途を変更するのではなく、必ず専門業者や管理会社と相談し、安全面・法律面(管理規約の変更含む)を慎重に検討しなくてはなりません。

注意点4:信頼できる業者選定のポイント

「安いから」という理由だけで業者を選ぶのは避けるべきです。安全に関わる大切な工事です。

- 「安かろう悪かろう」のリスク: 手抜きな溶接・固定作業では、固定化したはずのパレットが数年で傾いたり、安全対策が不十分で隙間から落ちる事故が起きたりする可能性があります。

- 専門知識の有無: 機械式駐車場の構造、強度、劣化診断に関する専門知識と施工実績が豊富な業者(メーカー系保守会社、独立系保守会社、専門工事業者など)を選ぶことが不可欠です。

- 相見積もりの実施: 必ず信頼できる専門業者から見積もりを取り、提案される「固定化の方法」「安全対策の範囲」「工事費用」などを比較検討してください。

「固定化」のその先へ。恒久的な対策へのロードマップ

「平面化ロック(固定化)」によって安全と時間を手に入れた管理組合は、いよいよ根本的な話し合いという段階に進みます。「この機械式駐車場を、将来どうするか?」です。

大きく分けて、選択肢は「全面リニューアル(設備更新)」、「恒久的な平面化(全面撤去)」、そしてその中間にあたる「一部平面化」の3つが考えられます。

機械式駐車場解体・平面化シミュレーター

機械式駐車場 解体・平面化シミュレーターでは、ご入力内容にもとづき、最適な工法と概算費用を自動で診断します。個人情報の入力は不要で、無料でご利用いただけます。ぜひお気軽にお試しください。

選択肢1:全面リニューアル(設備更新)

これは、既存の古い設備をすべて解体・撤去し、新しい機械式駐車場をもう一度設置する選択肢を指します。

- メリット:

駐車台数を維持・確保できます。最新の設備になることで、安全性や使いやすさ(ハイルーフ対応、高速化など)が向上します。 - デメリット:

莫大な初期費用(数千万~億単位)がかかります。そして何より、高額な維持費は将来にわたってかかり続けます。 - このような場合に適しています:

駐車場の需要が依然として非常に高く(空きがほとんどない)、使用料収入で将来の維持費と再更新費用まで賄える見込みが立つ、都心部の資産価値が極めて高いマンションなどに適しています。

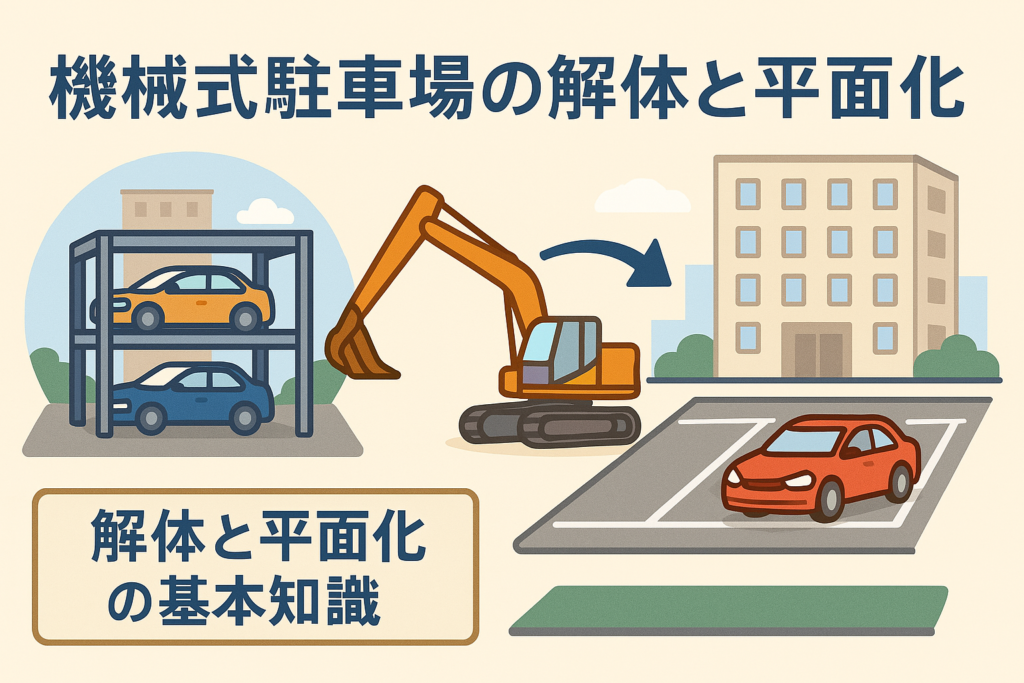

選択肢2:恒久的な平面化(全面撤去)

これは、機械式駐車場をすべて完全に撤去し、平置きの駐車場や別のスペースに変える選択肢です。維持費の問題を根本から解決する方法として、現在多くのマンションで採用されています。

主に2つの工法があります。

工法A:鋼製(こうせい)平面化工法

地下ピットはそのまま残し、その上に鉄骨のフレームを組み、鋼製の床材などで強固な「蓋」をして、平面の床(駐車場)を作る工法です。

メリット:

- 埋め戻しに比べて工期が短い傾向があります。

- 万が一、将来ふたたび機械式駐車場が必要になった場合、床や梁、柱を解体して機械式駐車場を再設置することが可能です。

デメリット:

- 埋め戻し工法と比べて、初期コストが高くなる傾向があります。

- 地下ピット内の排水ポンプの定期点検は、今後も必要になる場合があります。

- 地下ピット内空間は建築基準法や消防法上、原則として倉庫や居室としては利用できません。

工法B:埋め戻し工法

地下ピット内を、砕石などで完全に埋めてしまい、その上をアスファルトやコンクリートで舗装して平らにする工法です。

メリット:

- 最も根本的な対策であり、将来のメンテナンス(地下ピット関連)が一切不要になります。

- 上部の仕上げ(アスファルト、コンクリートなど)により、駐車場以外の用途(広場、駐輪場など)にも変えやすいです。

- 鋼製平面よりトータルコストが安くなる場合も多いです。

デメリット:

- 一度埋めると、元に戻すこと(再設置)は事実上不可能です。

- 埋め戻しに土砂や砕石などを使用する場合、それらを地下ピットに搬入するためにダンプトラックが何十往復も必要となります。この搬入作業自体に時間がかかるため、工期が長くなる傾向があります。

関連記事

機械式駐車場の「平面化ロック工法」とは?埋め戻し・鋼製平面化工法との比較とメリット・デメリット

機械式駐車場の平面化ロック工法は既存設備を活用し低コストで短工期実現可能な新選択肢。構造に合わせたオーダーメイド施工で車高制限も緩和できるが恒久的な措置ではない点に注意が必要です。

選択肢3:一部平面化・一部残存(一部撤去)

これは、駐車場の需要を考慮し、一部の列(例えば老朽化が著しい、あるいは利用率が極端に低い列)のみを恒久的に平面化(撤去)し、残りの列は設備更新して使い続けるといった、ハイブリッドな選択肢です。

メリット:

- マンションの需要実態に合わせた、無駄のない投資が可能です。

- 全面更新に比べ、初期コストを抑えられます。

- 必要な駐車台数は確保しつつ、不要な部分の維持費を根本から削減できます。

デメリット:

- 残存させる設備の維持費は引き続き発生します。

- 工事区画と非工事区画が混在するため、施工計画や将来の管理計画がやや複雑になる場合があります。

合意形成へのプロセス

機械式駐車場の固定化や平面化といった対策は、共用部分の変更にあたるため、管理組合総会での決議が必要です。内容によっては、特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)が求められます。(区分所有法第17条に基づく『形状または効用の著しい変更』に該当する場合は特別決議が必要)

合意形成をスムーズに進めるには、次のような流れが効果的です。 まず、現状の課題を整理します。稼働率や修繕費、故障の頻度などを確認し、専門業者に点検を依頼して設備の状態を把握します。

錆びや腐食、動作不良の有無など、安全上の不安や注意点を明らかにすることが出発点です。 次に、固定化・鋼製平面化・埋戻し・更新といった複数の対策案を比較し、それぞれの費用、工期、安全性、将来の維持費などをまとめます。

そのうえで、アンケートや説明会を通じて住民の意見を集め、理解を深めながら最終案を整理します。 最終案がまとまったら、総会で正式に決議します。

議案書には、実施内容や工事範囲、費用負担、工期、仮駐車の対応などを明確に記載し、あとから混乱が起きないようにします。

また、まずは固定化で安全を確保し、一定期間内に恒久対策(平面化など)を検討する「二段階の進め方」も有効です。住民の理解を得ながら、段階的に結論へ進められます。

まとめ

機械式駐車場の「点検停止・放置」は、全区分所有者の安全と資産を危険にさらす、避けるべき選択と言えます。

事故が起きてからでは、本当に遅すぎます。何よりもかけがえのない、住民や利用者の「命」や「安全」が失われてしまえば、それは二度と取り戻すことができません。

もちろん、その結果として発生する多額の賠償責任や、マンションへの信頼、資産価値が失われることも、計り知れない損失となります。

全面的なリニューアルや撤去といった根本的な対策に、今すぐ踏み切れない財政的・時間的な事情があるのは、仕方のないことかもしれません。

しかし、「何もしない」という選択を続けることは、大きなリスクを伴います。

「平面化ロック(固定化)」は、そうした危険な状況からひとまず脱出し、将来の恒久的な対策(全面撤去や設備更新)についてじっくりと話し合うための「時間」と「安全」を確保する、現実的な選択肢の一つです。

まずは、ご自身のマンションの機械式駐車場が今どのような状態にあるのか、専門家と共に現状を把握してみることが大切です。それが、安全で安心なマンションライフを守るための第一歩になるかもしれません。 どのような業者に相談すれば良いかお悩みの場合、わたしたちが機械式駐車場の構造と安全対策に詳しい専門業者をご紹介することも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。