マンションに設置された機械式駐車場の多くは、かつて主流だったセダン車を基準に設計されており、現在主流のSUVやミニバンといったハイルーフ車が入庫できないという課題を抱えています。

この制約が理由で空き区画が増え、管理組合にとっては駐車場収入の減少と維持コストの負担という二重の問題に直面しています。

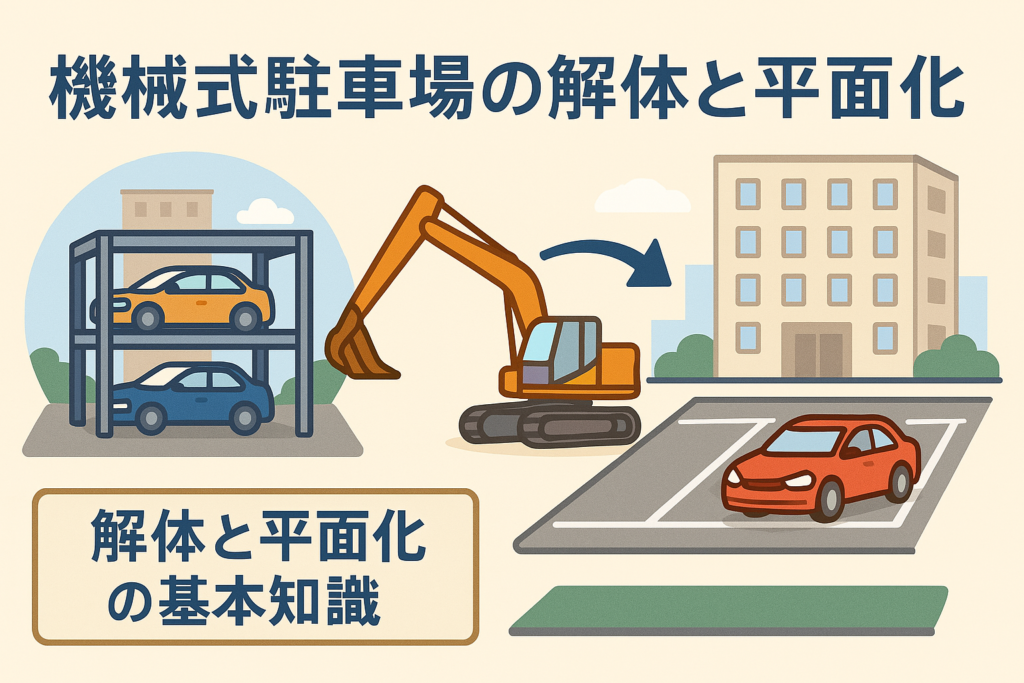

こうした中、機械式駐車場の活用について「撤去」や「平面化」、あるいは設備の全面入れ替え(リニューアル)といった大掛かりな選択肢に加えて、既存設備を一部活用しながら機能を見直す“延命策”という現実的な選択肢が注目されています。

この記事では、主にハイルーフ化工事(3段式→2段式への改造)と、より簡易な平面化ロック(固定化)という2つの延命方法について、その概要と検討ポイントを解説します。

なぜ延命策が必要なのか?

機械式駐車場は、使用していない区画でも点検・保守といった維持費が発生します。

数ヶ月ごとの定期点検、修理・部品交換、サビ対策などは継続的に必要で、たとえ空き区画であっても支出は止まりません。

このため、駐車場の収支バランスが崩れ、修繕積立金の見直しや他の支出の圧縮を検討せざるを得ない事態になるケースもあります。

撤去や平面化、そして設備の全面入れ替え(リニューアル)には、多額の費用や住民合意が必要となります。

そのため、まずは既存設備を可能な範囲で有効活用することが、現実的な第一歩として注目されています。

延命策①:ハイルーフ化工事(3段式→2段式改造)

概要

ハイルーフ化工事とは、例えばm3段式機械式駐車場のうち中段のパレットの位置を上方にずらしたり、撤去(間引き)し、2段構成に改造する工事です。

下段の高さにゆとりを持たせることで、ハイルーフ車やミニバンの入庫が可能になります。

主な効果

ハイルーフ車・ミニバンの入庫が可能になり、空き区画の再活用が進む。

従来の設備では車高1,550mm程度の制限が一般的でしたが、ハイルーフ化により1,850〜2,100mm程度まで対応できるようになるケースもあり、再契約率の改善が期待できます。

工事の流れと技術的ポイント

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 現地調査 | 構造、寸法、安全性、既存制御装置の確認 |

| 設計・見積 | 使用する車室の高さ設定、制御盤・安全装置の調整設計 |

| 工事実施 | 中段パレットの上方への移動もしくは撤去(間引き)、必要箇所の補修、電気制御等の設定変更など |

| 試運転・安全確認 | 動作確認、安全機能チェック、住民案内・引渡し |

工事費用は1列あたり数十万円〜が目安です。

決して安価とは言えませんが、設備を全面的に入れ替えるフルリニューアルに比べれば割安です。

注意点

- すべての設備でハイルーフ化が可能なわけではなく、設備の種類や構造によって可否が分かれるため、必ず現地調査が必要

- 1列あたり1区画分の収容台数が減るため、収支への影響も合わせて検討

- 保守契約の内容変更や継続可否について、メーカーや点検会社との事前調整が必要

延命策②:平面化ロック(固定化)

より簡易な対応策として「平面化ロック(固定化)」も選択肢の一つです。

これは、機械式の動作(昇降・横移動など)を止めて、一定位置でパレットを固定し、平置きのように使用する方法です。

関連記事

放置された機械式駐車場に潜む危険とは?「平面化ロック(固定化)」で始める安全対策

放置された機械式駐車場は重大事故リスクを抱え早急な安全対策が必要です。平面化ロック工法が低コストで有効な解決策として注目されています。定期点検停止による劣化で部品落下や転落事故の危険性があります。

メリット

- 撤去や全面平面化より費用を抑えられる

機械式装置を残したままなので工事費用を大幅に削減できます。(一列、50万円程度) - 工期が短く、施工が比較的簡単

解体作業が少なく、短期間での対応が可能なため、居住者への影響が軽減されます。 - 定期メンテナンスコストを削減

パレットを固定することで動作部分がなくなるので、動作部分の点検は不要になります。 - 落下事故のリスクを抑えられる

機械式駐車場の老朽化によるパレットの落下事故のリスクを大幅に低減できます。

デメリット・注意点

- 仮設的な対応であり恒久対策にはなりにくい

中長期的には再度工事(撤去や完全平面化)が必要になる可能性があります。 - 車種制限は一部継続

パレット構造が残るため、完全な自由駐車ができない場合もあります。 - 施工品質に差がある

オーダーメイド施工になるため、信頼できる業者の選定が必要です。

延命策を選ぶ際のチェックポイント

- 構造・安全性・電気系統などを含めた現地調査が必要

- 改造後の保守契約の継続可否、費用の変動などを点検会社に確認

- 台数減少に伴う利用ルールの見直し、住民説明の準備も必要

- 将来的な撤去・平面化への中間ステップとしての位置づけも検討価値あり

まとめ

機械式駐車場に空きが増える背景には、「ハイルーフ車が入らない」という構造的な制限があります。

この課題に対して、ハイルーフ化工事(2段式改造)や平面化ロック(固定化)といった延命策は、現実的で効果的な対応策となります。

特にハイルーフ化は、空き区画の再契約につながりやすく、長期的な収益改善に寄与する可能性もあります。

一方で平面化ロックは、簡易で低コストな手法として、まずは装置の安全確保や維持費削減に貢献します。

いずれの方法を選ぶにしても、現地状況の把握と専門家との連携が不可欠です。

将来的な完全撤去や平面化、あるいは設備の全面入れ替えも視野に入れつつ、段階的かつ現実的なアプローチを検討していくことが、管理組合にとって大きな判断材料となるでしょう。