マンションの機械式駐車場が、車離れや車両の大型化(SUVやハイルーフ車など)に対応できず、空き区画が目立っていませんか? さらに、老朽化による高額な維持費や修繕費用が、管理組合の財政を圧迫しているケースも少なくありません。

こうした問題を根本的に解決する手法として、機械式駐車場を撤去し、誰もが使いやすい「平面駐車場」へ転換する改修が注目されています。

この記事では、機械式駐車場の解体・平面化を検討するために必要なメリット、資産価値への影響、検討のタイミング、そして地下ピット式における主要な3つの工法(埋め戻し、鋼製平面化、固定化)の特徴と選び方まで、基本知識をわかりやすく解説します。

- 1. 高コストな機械式駐車場にさようなら!平面化の可能性を探る

- 1.1. 機械式駐車場の平面化とは?

- 2. 機械式駐車場平面化の主なメリット

- 2.1. 機械式駐車場を解体する4つのメリット

- 2.2. メリット1|空き問題の解決

- 2.3. メリット2|コスト削減

- 2.4. メリット3|使い勝手の改善

- 2.4.1. 出し入れしやすく使いやすい駐車場に変身

- 2.5. メリット4|跡地の有効活用

- 2.5.1. 平面化後の跡地活用の実態

- 3. 撤去したら損?得?機械式駐車場の平面化と資産価値のリアル

- 3.1. 平面化で資産価値が“上がる”可能性のある理由

- 3.2. 注意すべきは「駐車台数の減少」と「立地条件」

- 3.3. 不動産査定では“将来のリスク”も重視される

- 4. 機械式駐車場の解体平面化を検討する適切な時期

- 4.1. 機械式駐車場の耐用年数とは?

- 4.2. 解体平面化を検討すべき3つのタイミング

- 4.2.1. 1.設備更新(リニューアル)のタイミング

- 4.2.2. 2.2回目の大規模修繕工事のタイミング

- 4.2.3. 3.事故発生など緊急対応が必要なとき

- 5. 解体平面化を進めるために必要な理事会での準備

- 5.1. 附置義務との関係には注意が必要

- 6. 複数ある機械式駐車場は、利用状況に応じて段階的に対応を

- 6.1. 利用状況を見極めて、設備ごとに優先順位を設定

- 6.2. 段階的な対応が、現実的で合意形成にも有効

- 6.2.1. 更新と平面化を組み合わせた実例紹介

- 7. 機械式駐車場3つのタイプ毎の解体平面化の方法

- 7.1. 地上式(地下ピットなし)

- 7.2. 地下ピット式

- 7.3. タワー式・地下循環式

- 7.3.1. 各タイプ毎の解体平面化比較表

- 8. 地上式・地下ピット式の解体平面化

- 9. 地下ピット式の平面化にはどんな方法があるの?

- 9.1. 地下ピット式における平面化の代表的な工法3つ

- 9.1.1. 各平面化工法の特徴と比較

- 10. 埋め戻し工法

- 11. 鋼製平面化工法

- 12. 平面化ロック工法(固定化)の詳細

- 12.1. 費用・工期・再設置可否の比較

- 13. 平面化工事の費用相場

- 13.1. 1台あたりの概算費用

- 13.1.1. 工事難易度による違い

- 13.1.2. 床面積による違い

- 13.2. 見積りは「主体的に」取得することが重要

- 14. まとめ

高コストな機械式駐車場にさようなら!平面化の可能性を探る

マンションの機械式駐車場があまり使われなくなってきた――そんな現状にお困りではありませんか?近年では、高齢化や車離れ、大型車の普及といった影響で、機械式駐車場の利用率が下がるケースが増えています。

その一方で、老朽化した設備の維持費は年々かさみ、管理組合の負担が大きくなっているのが現実です。こうした背景のもと、いま注目されているのが「駐車場の平面化」です。

機械式駐車場の平面化とは?

平面化とは、機械で車を上下に動かす機械式駐車場の機構を撤去または停止し、地面と同じ高さで駐車できる状態に再整備することです。

「平置き化」「平面駐車場化」「平面転換」「フラット化」など、さまざまな呼び方がありますが、基本的な意味は共通しています。

機械の操作が不要となり、維持管理コストが削減されるほか、空き区画の有効活用にもつながります。

地下ピット式の機械式駐車場の平面化工法には「埋め戻し」「鋼製平面化」「固定化」などがあり、駐車場の構造や将来の使い方によって選択肢が異なります。

機械式駐車場平面化の主なメリット

機械式駐車場を平面化すると、コスト、安全性、利便性の面でさまざまな利点があります。「操作が面倒」「車の出し入れに時間がかかる」――そんなお悩みを抱えていた機械式駐車場も、平面化工事によって大きく改善できます。

機械式駐車場を平面化することで、段差や可動装置のないフラットな空間に生まれ変わります。

操作盤もまとめて撤去されることで、平坦で障害物もなくだれでも使いやすく、スムーズに車を出し入れできる駐車場へと生まれ変わります。

| 項目 | メリット内容 |

|---|---|

| 維持管理費の削減 | 機械設備が不要になることで、定期点検や修理が不要となり、維持費を大幅に削減できます |

| 使いやすさ | 操作がいらなくなり、誰でも簡単に駐車できるようになります。高齢者や運転初心者にも優しい設計です |

| 車種の自由度 | 大型SUVやハイルーフ車にも対応可能なスペースが確保でき、住民の車選びの幅が広がります |

| 安全性の向上 | 機械の誤作動や故障の心配がなくなり、段差も解消。転倒や事故のリスクを軽減できます |

| スペースの有効活用 | 自転車置場やバイク置場など、駐車場以外の用途にも柔軟に転用することが可能になります |

機械式駐車場を解体する4つのメリット

機械式駐車場の解体は、空き問題の解消、維持費の削減、使い勝手の向上、跡地の有効活用など、さまざまなメリットをもたらす前向きな解決策です。

ますます進む車離れを見据えて過剰な設備を維持するのではなく、資産価値と居住環境の向上を視野に入れた戦略的な判断として、解体という選択肢を積極的に検討することが重要です。

メリット1|空き問題の解決

機械式駐車場の「空き」が目立つ背景には、建設当初に行政の附置義務によって、実際の需要を上回る台数の駐車場が整備されたことがあります。さらに、住民の高齢化や車離れ、今後の自動車保有台数の減少を踏まえると、今後も空きが埋まる可能性は低いといえるでしょう。

こうした中、使われていない機械式駐車場を適正な台数に見直すことは、非常に合理的な判断です。空いていても、機械式駐車場は定期点検が必要で、維持費がかかり続けてしまいます。

メリット2|コスト削減

機械式駐車場は利用状況にかかわらず、点検や修繕といった定期的な支出が必要になります。こうした負担を根本的に解消するには、実際の利用状況に合わせて設備を縮小することが不可欠です。

とくに、使われていない設備を高額な費用をかけて更新するのは、経済的な合理性に欠ける判断といえるでしょう。利用されていない機械は、稼働しているものよりも劣化が早く進み、パレットや機械の老朽化による事故リスクも高まります。一部だけでも解体すれば、将来の修繕・更新費用の大幅な削減につながります。

メリット3|使い勝手の改善

機械式駐車場は、車高制限(おおよそ1,550mm)などの構造的な制約があるため、現在主流となっているミニバンやSUVなどの大型車両には対応できないケースが多いです。また、入出庫に時間がかかることも、住民の不満や利用率低下の原因になっています。平面化することで、以下のようにスペックが改善されます。

| 項目 | 機械式駐車場 | 平面化後 |

|---|---|---|

| 全長 | 5,000 mm | 5,100 mm |

| 全幅 | 1,900 mm | 2,000 mm |

| 全高 | 1,550 mm | 制限なし |

| 重量 | 1,800 kg | 2,500 kg |

※上の数字は一例。現場条件で変動します。

このように、使い勝手が大きく改善されることで、駐車場の契約率アップも期待できます。

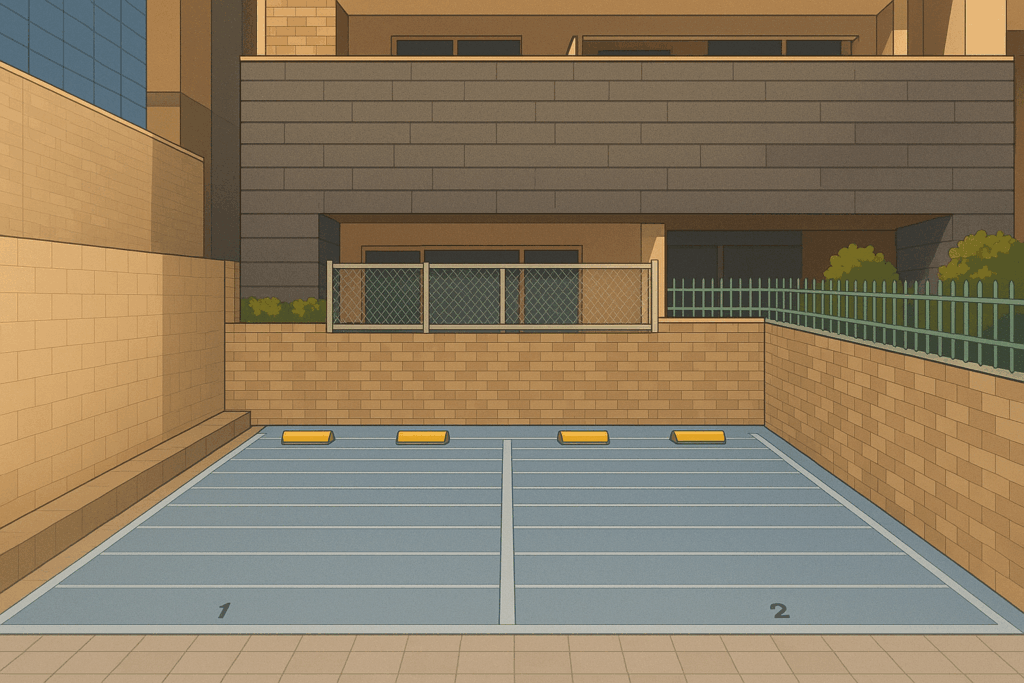

出し入れしやすく使いやすい駐車場に変身

平面化工事では、機械式駐車場の本体とともに、操作盤も同時に撤去されます。操作盤には、機械本体に直接取り付けられているタイプと、ポールに設置されている独立型のタイプがありますが、いずれの場合も機器の一部として扱われるため、解体工事の中で一括して撤去されます。

機械式駐車場では、毎回の操作が煩わしく感じられることも少なくありません。ボタンの押し間違いや操作の複雑さ、雨の日の不便さなど、日常的なストレスが発生しがちです。

平面化によって操作盤が撤去され、装置もなくなることで、駐車場はフラットで開放的な空間に生まれ変わります。段差や可動部分がなくなることで、車の出し入れが圧倒的にスムーズになります。

- 操作不要で、誰でも迷わず使える

- 段差がなく、ハンドル操作やバックも簡単

- 見通しが良くなり、安全性も向上

- 空間が広く感じられ、有効活用しやすい

毎日の使いやすさが格段に向上し、「駐車にストレスを感じない」という安心感が得られます。高齢の方や運転に不安のある方でも扱いやすい、やさしい駐車場へと変わります。

メリット4|跡地の有効活用

空きが増えている駐車場も、見方を変えれば再生のチャンスが眠るスペースです。解体後に生まれるスペースを有効に活用することで、これまで実現できなかった設備の整備が可能になります。

たとえば、駐輪場やバイク置き場の増設です。最近は、健康志向や環境意識の高まりから自転車利用者が増加傾向にあり、それに伴って駐輪スペースが不足するマンションも増えています。特に駐輪場への転用は、ニーズの高い活用方法といえるでしょう。

平面化後の跡地活用の実態

「マンションみらい価値研究所 Report 28(2021年)」によれば、平面化後の使い方には以下の傾向があります:

- 平置き駐車場として継続使用:約95%

- 駐輪場、防災備蓄庫、緊急車両待機スペースなどへ転用:約5%

ほとんどのマンションで、撤去後も引き続き駐車場として使用されていますが、工夫次第で他の用途に転換することも可能です。

関連記事

平面化はもう当たり前?大手マンション管理会社のレポートが語るマンション駐車場の今

マンション機械式駐車場の平面化が急増中。15%が既に実施、高額修繕費や空き区画増加が主因。選択肢として一般的に。

撤去したら損?得?機械式駐車場の平面化と資産価値のリアル

最近は平面化を選ぶマンションも増えていますが、「それって資産価値の観点から見て本当に得なの?」と気になる方も多いはず。機械式駐車場を撤去して平面化することで、資産価値が大きく下がることは基本的にありません。

むしろ、維持費の削減や住環境の向上といった観点から、不動産評価にとってプラスになる場合が多くあります。ただし、駐車台数が減ることによるデメリットや、立地条件による影響には注意が必要です。

マンションの未来を見据えて、平面化を単なる撤去ではなく「資産価値を高める再整備」として捉える視点が、住民の納得と合意形成につながります。

平面化で資産価値が“上がる”可能性のある理由

機械式駐車場は、メンテナンスや修理に手間と費用がかかり、「将来の負担」としてマイナス評価されることもあります。

一方、撤去して平面化することで、以下のような面で資産価値に良い影響をもたらすケースが多くあります。

| プラス要因 | 内容 |

|---|---|

| 維持費の削減 | 点検や修理のコストが減り、修繕積立金の負担が軽減。健全な財政運営に貢献。 |

| 利便性の向上 | 駐車操作が簡単に。高齢者や訪問者にもやさしく、住みやすさが向上。 |

| 景観の改善 | 錆びた機械の撤去で外観がすっきりし、マンション全体の印象が良くなる。 |

| 管理の簡素化 | トラブル対応や点検業務が不要に。理事会や管理会社の負担が軽くなる。 |

注意すべきは「駐車台数の減少」と「立地条件」

平面化のデメリットとしてまず挙げられるのが、駐車可能台数の減少です。これにより、「車を持っている人にとっては不便なマンション」という印象を与えてしまう恐れもあります。

- 車所有率が高いエリアでは、駐車場不足が資産価値のマイナス要因に。

- 周辺に月極駐車場がない、または高額な場合はさらに不利。

- 駐車ニーズに合わない規模の平面化は、かえって評価を落とす可能性も。

したがって、現状の車利用率や将来のニーズを把握し、平面化の範囲を慎重に検討することが重要です。

不動産査定では“将来のリスク”も重視される

不動産会社による査定では、建物の状態だけでなく、今後のコストやリスクも評価対象になります。以下のようなポイントがマイナス材料になる可能性があります。

| マイナス要素 | 査定上の懸念 |

|---|---|

| 古い機械が残っている | 近い将来の高額修繕が懸念される |

| 空き区画が多い | 修繕積立金不足や維持費負担の懸念 |

| 設備が放置されている | 管理体制に不安があると判断される |

逆に、「すでに撤去済みで整備された状態」であれば、“安心して住めるマンション”という印象が高まり、プラス評価されやすくなります。

機械式駐車場の解体平面化を検討する適切な時期

機械式駐車場の解体平面化を理事会で検討し始めるきっかけとなるの次のような出来事が多いようです。

- 管理会社から高額な設備更新(リニューアル)見積りが届いた

- 老朽化により錆や異音、動作不良などが発生している

- 総会で「駐車場の空きが多すぎる」といった不満の声が上がった

上のような出来事をきっかけに、管理組合で機械式駐車場を「このまま維持すべきか?」「別の活用法があるのではないか?」と、解体平面化を検討する流れになることが大多数です。

機械式駐車場の耐用年数とは?

まず、検討の基礎知識として知っておきたいのが、機械式駐車場の耐用年数です。

<機械式駐車場の耐用年数>

- 税法上の法定耐用年数は15年

- 実際の使用年数はメンテナンス次第で20~30年

- モーターやチェーンなど主要部品は10〜15年で交換が必要

- 屋外設置や使用頻度によって劣化の進み具合が変わる

つまり、「15年経ったから即解体平面化」ではありませんが、20年を過ぎたあたりから本格的に対応を考える時期に入ってきます。

解体平面化を検討すべき3つのタイミング

1.設備更新(リニューアル)のタイミング

設置から20年ほど経つと、管理会社や点検業者から更新の提案が届くことが多くなります。この時、見積額が高額で、かつ空き区画が多い状況であれば、解体平面化も選択肢に入れるのが賢明です。

2.2回目の大規模修繕工事のタイミング

マンションでは12〜15年ごとに建物の大規模修繕工事が行われますが、このタイミングで駐車場も見直すと効率的です。2回目の大規模の時期はちょうど設備の耐用年数とも重なるので丁度よいタイミングです。

3.事故発生など緊急対応が必要なとき

老朽化が進行し、事故のリスクがある状態であれば、臨時総会を開いてでも早急な解体平面化を検討する必要があります。安全第一の観点から、住民の不安を取り除く対応が求められます。

解体平面化を進めるために必要な理事会での準備

機械式駐車場は、空き区画の増加や維持費の高騰、老朽化によるリスクなど複数の課題を抱えやすく、対応を先送りにすることで将来的な負担が大きくなる可能性があります。

検討に適した時期としては、設備更新の提案が届いたとき、大規模修繕と重なるタイミング、あるいは事故リスクが顕在化したときなどが挙げられます。

アンケートや空き状況の整理、主体的な見積もり取得を通じて情報を「見える化」し、理事会主導で計画的に進めることが、賢い対応の第一歩です。

理事会で検討を本格化させる際には、以下のような準備を行っておくとスムーズです。

- 過去数年の空き区画の推移を一覧表にまとめる

- 住民にアンケートを配布し、今後の車保有予定を把握する

- 解体平面化業者からの概算見積もりを取得する

機械式駐車場を解体平面化するには最終的に総会の決議が必要となります。スムーズに合意形成を進めるには、客観的なデータをもとに、感覚ではなく数字で判断する材料を整えることが大切です。

関連記事

機械式駐車場の解体平面化を検討する際のアンケート例

機械式駐車場の解体・平面化には、住民の合意形成が不可欠。アンケートは利用状況や将来ニーズを把握する第一歩。老朽化、維持費、EV対応など複合的課題を整理し、代替案も提示。結果を分析し、納得感ある方針策定を。

附置義務との関係には注意が必要

マンション建設時には、各自治体の建築基準条例などによって、一定の住戸数に対して必要な駐車台数を確保する「附置義務(ふちぎむ)」が定められている場合があります。

平面化によって駐車台数が減少する計画の場合、この附置義務の基準を満たしているかを慎重に確認する必要があります。

近年では、自動車保有率の低下やライフスタイルの多様化を背景に、この附置義務を緩和・見直す自治体も増えています。しかし、基準や取り扱いは地域によって異なるため、工事前に必ず行政の担当窓口へ最新の条例内容を確認し、事前相談を行いましょう。

関連記事

駐車場附置義務の緩和はどこまで進んだ?全国主要都市の最新動向

機械式駐車場の平面化・撤去に伴う駐車場附置義務の緩和状況を主要都市ごとに解説。罰則の有無や手続きのポイントも掲載。

複数ある機械式駐車場は、利用状況に応じて段階的に対応を

複数の機械式駐車場を備えたマンションでは、すべてを一度に解体・平面化するのは現実的ではありません。設備ごとに利用状況や老朽化の進行度、対応できる車種などが異なるため、それぞれの条件に応じた柔軟な対応が求められます。

すべてを一括で更新するのではなく、「使われていない設備から平面化」「一部は更新」「残りは維持」といった段階的な進め方が、費用負担や合意形成の面でも有効です。

利用状況を見極めて、設備ごとに優先順位を設定

複数の機械式駐車場を設置しているマンションでは、各設備の利用状況に差が生じていることが多くあります。その要因は、設備ごとに収納できる車種が異なったり、入出庫の手間や待ち時間に差があることなどです。

たとえば「SUVが入らない」「入出庫に時間がかかる」といった理由から、特定の設備だけが敬遠されて空き区画が発生するケースもあります。

こうした状況を踏まえると、まずは利用率の低い設備から優先的に解体・平面化するのが合理的です。使われていない設備に点検や修繕費用をかけ続けるよりも、必要な設備に絞って整備することで、管理費や修繕積立金の節約にもつながります。

段階的な対応が、現実的で合意形成にも有効

機械式駐車場の平面化工事には、規模にもよりますが数百万円から数千万円の費用がかかります。すべての設備を同時に対応しようとすれば、管理組合の財政的負担が大きくなり、合意形成も難しくなります。

そのため、「まずは利用率の低い設備から」「次に老朽化が進んだ設備へ」といった段階的な進め方が現実的です。対応を分けることで、住民への説明や費用負担を分散でき、スムーズな合意形成が期待できます。

更新と平面化を組み合わせた実例紹介

東京都内のある分譲マンション(築28年・全290戸)では、敷地内に4基の機械式駐車場が設置されていました。設備はいずれも老朽化しており、修理費用も年々上昇。さらに、4基のうち2基は対応車種が小型に限られていたため、利用率が20%以下と低迷していました。

理事会では検討の末、次のような対応方針が決定されました。

- 利用率の低い2基は撤去・平面化

- 比較的利用率の高い1基は修理を続けながら当面維持

- 老朽化が進んでいた残りの1基は設備を更新(リニューアル)

このように、「平面化」「更新」「現状維持」を組み合わせることで、無理のない段階的な対応が実現します。上の事例でも工事終了後の住民アンケートでは、「必要なところから着手した判断が良かった」「使われていなかった場所が有効活用されて助かる」といった声が寄せられ、満足度の高い結果となりました。

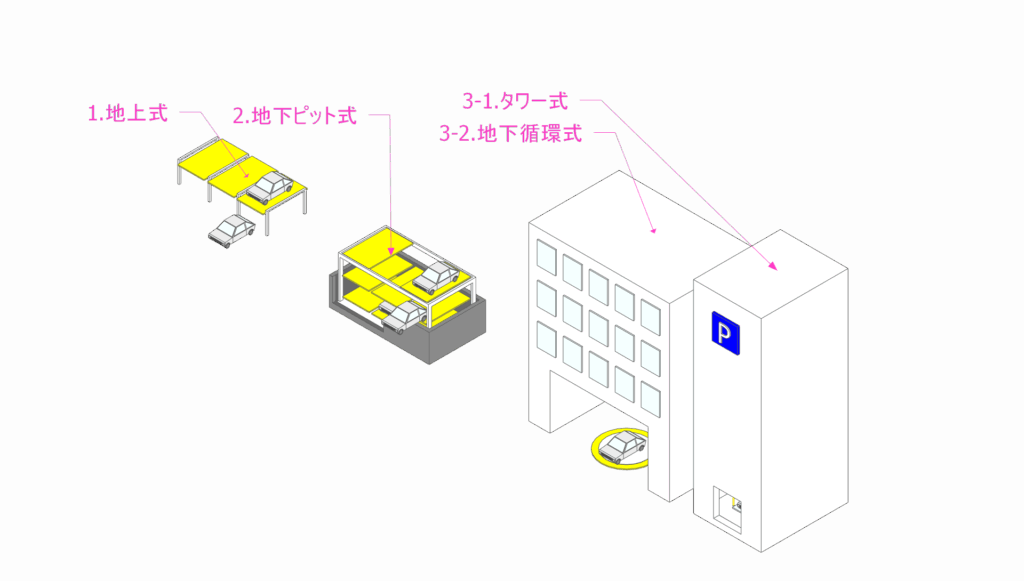

機械式駐車場3つのタイプ毎の解体平面化の方法

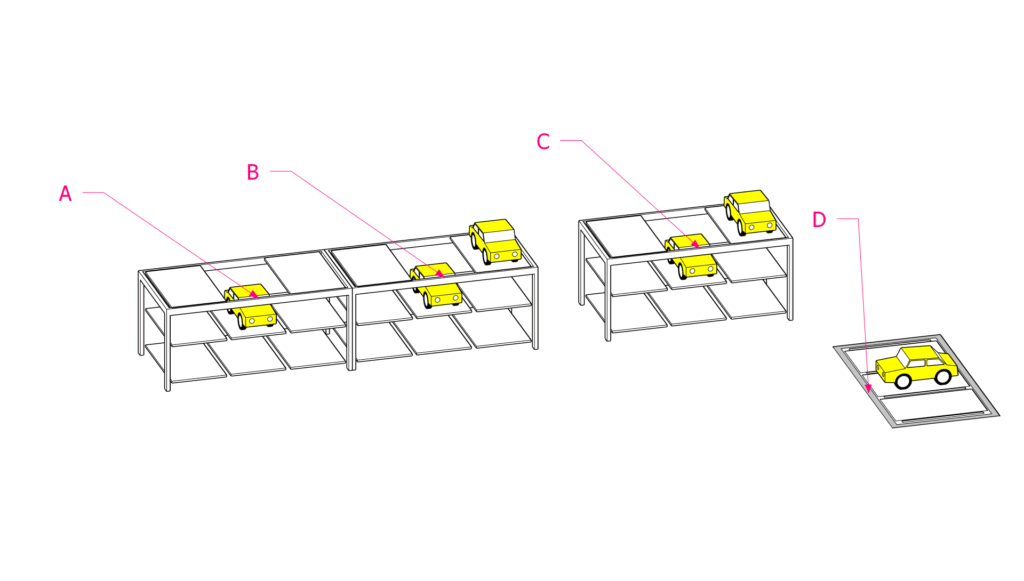

機械式駐車場の解体・平面化を検討する際、まず押さえておきたいのが機械式駐車場設備のタイプです。「地上式」「地下ピット式」「タワー式・地下循環式」といった3つのタイプごとに、解体平面化の工法やコスト、難易度が大きく異なります。そのため、まずは自分たちの機械式駐車場設備のタイプを理解して、現状のタイプに応じた計画が不可欠です。

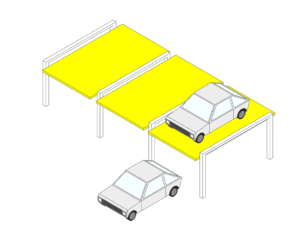

地上式(地下ピットなし)

このタイプは地面の上に直接機械装置が設置されており、地下にピットは存在しません。駐車装置は車両を載せる「パレット」、それを支える鉄骨構造、昇降を制御するモーターや制御盤、センサーなどで構成されています。解体は設置順の逆工程で行われ、部材ごとに取り外していきます。溶接箇所や長尺物は、バーナーなどで切断して撤去します。

機械式駐車場を解体撤去後は整地を行い、アスファルトやコンクリートなどで舗装して、平面駐車場として利用するのが一般的です。

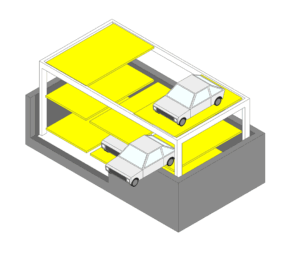

地下ピット式

このタイプは車両格納用の地下ピットが設けられています。地下ピットは鉄筋コンクリートで造られており、内部には排水ポンプユニットが設置されていることもあります。このピット構造体は解体せずに残すのが一般的です。機械式駐車場設備を解体撤去した後に空洞となった地下ピット内の空間を以下のいずれかの工法によって蓋をして平面化します。

タワー式・地下循環式

タワー式や地下循環式の駐車場は昇降や回転機能を持つ複雑な構造で、建物と一体化して設計されている場合もあります。このタイプの解体には高度な技術と安全対策が求められます。特にタワー型は地上高があるため、足場やクレーンなどの大型機材を使用することが多く、工期が長く、解体コストが高額になる傾向があります。

また、解体後に活用できるスペースが限定的なため、事前に再利用の計画を立てておくことが重要です。

各タイプ毎の解体平面化比較表

| タイプ | 地下 ピット | コスト | 主な平面化方法 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 地上式 | なし | 低 | アスファルト・ コンクリート舗装 | 撤去後の段差が微小のため、施工が簡易で済むケースが多い |

| 地下ピット式 | あり | 中 | 埋め戻し・ 鋼製平面化 | 空洞部処理が必要で、工法選択に慎重さが求められる |

| タワー式・ 地下循環式 | 構造により異なる | 高 | 要計画的解体 | 解体費用が高額、専門業者による対応必須 |

上の表は一例です。

機械式駐車場の解体・平面化は、地上式・地下ピット式・タワー式(地下循環式)という構造の違いによって、難易度や費用、工法が大きく異なります。

例えば、地上式は比較的容易に解体できる一方、タワー式は工期も長く費用も高額になる傾向があります。地下ピット式はピットを残したまま平面化するのが一般的です。

まずは自分たちの駐車場がどのタイプかを正しく把握し、それぞれに合った現実的な方法を選ぶことが、計画成功の第一歩となります。

地上式・地下ピット式の解体平面化

平面化工事は、地下に空間があるかどうかで内容が大きく変わります。

地下ピット式では、空間の埋め戻しや塞ぎ方が設計上の大きなポイントとなり、工法の選択肢も多岐にわたります。

地上式の場合は地下ピットがないため施工が簡易で済む場合がありますが、段差調整や排水などの処理が必要なケースもあります。

地下ピット式の平面化にはどんな方法があるの?

地下ピット式における平面化の代表的な工法3つ

機械式駐車場の平面化には、大きく分けて「埋め戻し工法」「鋼製平面化工法」「平面化ロック工法」の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、マンションの状況や将来計画に応じた選択が重要です。

- 埋め戻し工法(既存機械式駐車場撤去。ピットに砕石等を投入後、舗装)

- 鋼製平面化工法(既存機械式駐車場撤去。ピットに柱や梁を立て、鋼製床板を設置)

- 平面化ロック工法(固定化)(既存機械式駐車場残す。パレットが落下しないように固定)

各平面化工法の特徴と比較

特に地下ピット式では、「埋め戻し工法」「鋼製平面化工法」「固定化工法」といった複数の工法があり、それぞれ施工期間・費用・維持管理の内容が異なります。

埋め戻し工法は比較的シンプルな工事で費用を抑えやすい一方、将来的な機械式駐車場の再設置には制約があります。

鋼製平面化工法は機械式駐車場の再設置が可能ですが、防錆塗装や排水設備の維持といった定期管理が必要です。

固定化工法は安価で短期間での工事が可能ですが、あくまで一時的な対処法と考えるべきです。

こうした工法の選定にあたっては、現地の条件、地盤の状況、管理組合の要望などを踏まえ、事前調査と設計検討を丁寧に行うことが重要です。

専門家のサポートを受けながら、理事会や住民の皆さんでじっくり検討していきましょう。

| 項目 | 埋め戻し工法 | 鋼製平面化工法 | 平面化ロック工法 (固定化) |

|---|---|---|---|

| 費用 | ○ 比較的安価 | △ 高め (鋼材+専門施工) | ◎ 非常に安価 |

| 工期 | × 長い (コンクリート仕上げは特に長い) | ○ 比較的短い (養生不要) | ◎ 約1週間 (最短2〜3日で対応可能) |

| 地盤への影響 | × 重さや沈下リスクあり | ◎ 軽量・地盤負荷少ない | ◎ 既存構造そのまま、影響限定的 |

| 機械式駐車場再設置 | × 埋め戻すと再設置困難 | ○ 将来の再設置が可能 | ○ 将来の再設置が可能 |

| メンテナンス性 | ◎ 舗装補修程度でOK | △ 鋼材塗装・防錆処理・排水設備維持が必要 | × 暫定的措置 |

| 適した目的 | 屋外かつ、地盤の良い場所。コスト重視 | 屋内。設置場所を選ばない | とりあえず安全確保したい |

▼どの工法を選べばよいか、一般の方が判断するのは難しいことも多いです。 以下のシミュレーターでは、ご自身の状況に適した工法と概算金額の目安を簡単に確認できます。ぜひご活用ください。

機械式駐車場解体・平面化シミュレーター

機械式駐車場 解体・平面化シミュレーターでは、ご入力内容にもとづき、最適な工法と概算費用を自動で診断します。個人情報の入力は不要で、無料でご利用いただけます。ぜひお気軽にお試しください。

埋め戻し工法

地下ピットに砕石や土砂を詰めて舗装する方法です。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 工法の概要 | 地下ピットに砕石などを充填し、アスファルトやコンクリートで舗装して平面化する方法です |

| メリット | 地面と自然に一体化した仕上がりとなり、見た目もすっきりします |

| 注意点 | 地盤に新たな荷重がかかるため、建物の構造や耐震性に対する影響を事前に調査する必要があります |

屋外で広い場所なら埋め戻しがおすすめです。ただし、砕石の重さによる地盤沈下リスクの確認は必須。

鋼製平面化工法

地下ピットの空洞に軽量鉄骨+鋼製床板で平面を構築する方法です。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 工法の概要 | ピットの上に鋼製の床を設置し、その上を舗装することで平面化を行う方法です |

| メリット | 軽量で建物への負担が少なく、将来的に再び機械式に戻すことも可能です |

| その他の利点 | 工期が短く、費用も比較的抑えられる傾向があり、効率的な施工が期待できます |

施工場所を選ばず、将来機械式駐車場の再設置の可能性があるなら鋼製平面化!

平面化ロック工法(固定化)の詳細

機械式駐車場の動作を止めパレットや支柱を固定する方法です。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 工法の概要 | 機械式駐車場の動作を止め、溶接や固定金具でパレットや支柱を固定する簡易的な平面化の方法です。 |

| メリット | 解体工事がないため、1列あたり約40万円程度と低コスト。解体作業が少なく、最短で2〜3日間で施工完了 |

| 注意点 | あくまで中期対応策:将来的な全面改修・平面化に備える必要あり。地上段のみ使用可となり、収容台数は制限(他の平面化工法と同様) |

“とりあえず低コストで安全に”が目的ならこれ。ただし、将来的に本格的な平面化も視野にいれておこう。

費用・工期・再設置可否の比較

| 工法 | 初期費用 | 工期目安 | 機械式駐車場の 再設置可否 |

|---|---|---|---|

| 埋め戻し工法 | 低〜中 | 約1~2か月 | 不可 |

| 鋼製平面化工法 | 中〜高 | 約2~4週間 | 可能 |

| 固定化工法 | 低 | 約1週間 | 可能 |

※上記の内容は目安であり、駐車場の区画数、立地条件、周辺環境などによって大きく変動します。

どの工法を選ぶかは“将来どう使いたいか”も大事な判断軸になります。

たとえば将来また機械式駐車場に戻す可能性があるなら鋼製平面化工法が向いていますし、少しでも費用を抑えたいなら固定化も現実的な選択肢です。

平面化工事の費用相場

機械式駐車場の撤去・平面化工事の費用は、採用する工法(埋め戻し、鋼製平面化など)の他、主に「工事難易度」と「平面化する床面積」によって大きく変動します。

1台あたりの概算費用

目安として、平面化後の1車室あたり、概算100万円~200万円の範囲に収まるケースが多くなります。 仮に平面化によって10台分の平面車室を確保する場合、工事総額は1,000万円~2,000万円が概算費用となります。

工事難易度による違い

工事難易度は、機械式駐車場の設置場所によって異なり、費用に大きく影響します。

- 屋外: 最も工事が容易です。クレーンなどの重機が使いやすく、解体した部材の搬出もスムーズなため、費用は比較的安価です。

- 軒下: 上部に庇(ひさし)などがあり、クレーン作業や部材の搬出入経路に制約が出やすいため、費用が割増になります。

- 屋内 (地下ピット含む): 最も難易度が高くなります。建物内での作業となり、重機の使用が制限されます。部材の搬出入に手間がかかる上、特に地下に設置されている場合は解体部材の搬出が困難なため、特殊な工法や手作業が増え、費用が最も高額になります。

床面積による違い

平面化する床面積、つまり工事対象となる面積が広いほど、材料費や作業費が増加します。

この面積は、設置されている機械式駐車場の種類によって異なります。例えば、同じ駐車台数でも、横行昇降式(パレットが水平にも動くタイプ)は、単純昇降式(上下にのみ動くタイプ)に比べて、装置全体の専有面積(ピット面積)が約1割増しになる傾向があります。

当然ながら、装置の基数が増えれば、それに比例して床面積も増え、費用も上昇します。

見積りは「主体的に」取得することが重要

解体平面化を検討する上で、まず理解しておくべき重要な点があります。それは、「平面化の見積書は、管理組合(理事会)から依頼しない限り、自動的には出てこない」ということです。

マンションの管理会社や点検業者、駐車場メーカーにとって、機械式駐車場は点検・修理・更新(リニューアル)といった継続的な収益源となっています。

そのため、彼らの立場からは、その収益源が失われることになる「解体・平面化」を積極的に提案する動機が働きにくいのが実情です。

したがって、管理組合(理事会)が主体的に平面化の専門工事業者を探し、直接見積もりを依頼することが、計画を成功させるための第一歩となります。

▼機械式駐車場に関するお悩みやご相談は、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。ご相談はすべて無料で承っております。

まとめ

機械式駐車場の解体・平面化は、利用率の低下、維持コストの増加、老朽化といった課題を抱えるマンションにとって、非常に有効な選択肢です。

平面化により、コスト削減や使いやすさの向上だけでなく、マンションの資産価値維持にもプラスの影響が期待できます。

主な工法には「埋め戻し」「鋼製平面化」「平面化ロック工法(固定化)」があり、それぞれコスト、工期、将来の再設置可能性が異なります。マンションの状況や将来計画に合わせて選ぶことが重要です。

検討を進める際は、駐車台数の減少が「附置義務」に抵触しないかを行政に確認する必要があります。また、管理会社やメーカーは平面化に積極的でない場合が多いため、理事会が主体となって専門業者から見積もりを取得し、客観的なデータに基づいて住民の合意形成を図ることが成功の鍵となります。