若者の車離れや高齢者の免許証返納などが話題となる中、マンションに付属する機械式駐車場でも「空き」が目立つようになっています。 かつては「車所有が前提」で設計されたマンションも、時代の変化に伴い、駐車場需要が大きく減少。 管理組合にとっては、機械式駐車場の空きが増えることは維持費の負担増や修繕積立金の不足といった深刻な課題につながります。

この「空きの増加」は、単なる一時的現象ではなく、マンションの今後を見直すべきサインといえるでしょう。 ここでは、空き発生の原因と、管理組合が検討すべき現実的な対策を紹介します。

機械式駐車場の空きが増える主な原因

まず重要なのは、「なぜ空きが増えているのか」を正確に把握することです。 原因を誤ると、対策も的外れになってしまいます。

想定される主な理由は次の通りです。

- 車を所有しない若年層や、高齢による運転免許返納者の増加

- 駐車料金が近隣の月極より高額

- 駐車区画の高さ・サイズ制限で大型車やSUVが入らない

- 維持費・修繕費の上昇による利用者離れ

対策を検討する前に、まず現状把握のためのアンケート調査を実施するのが有効です。

関連記事

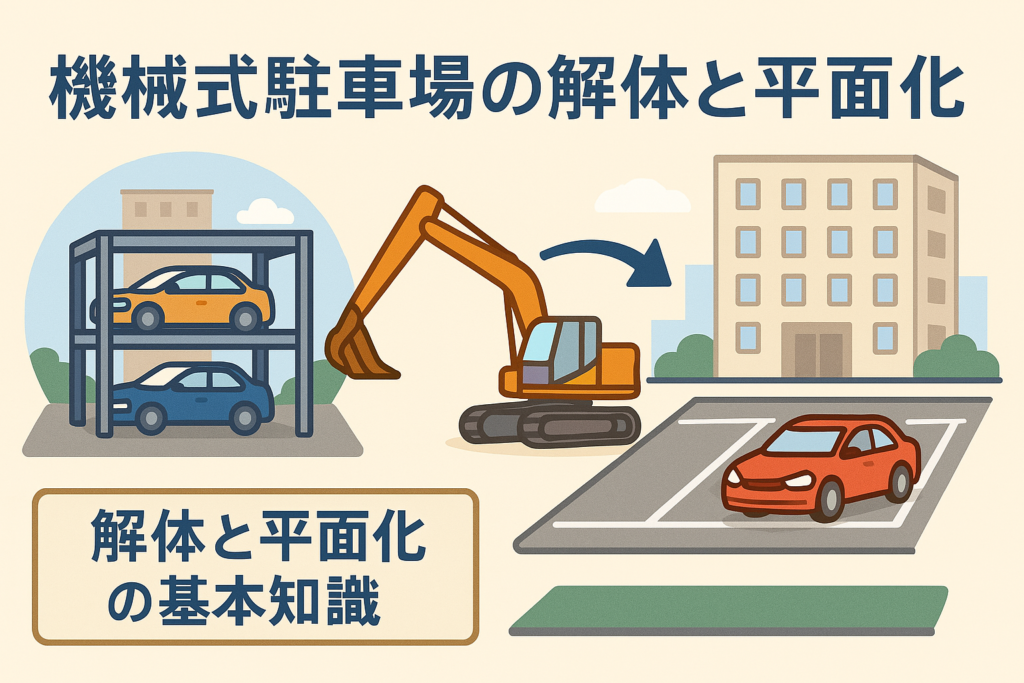

機械式駐車場の解体平面化を検討する際のアンケート例

機械式駐車場の解体・平面化には、住民の合意形成が不可欠。アンケートは利用状況や将来ニーズを把握する第一歩。老朽化、維持費、EV対応など複合的課題を整理し、代替案も提示。結果を分析し、納得感ある方針策定を。

対策1:利用者離れの要因を把握し、料金・条件を見直す

アンケート結果で「外部駐車場を借りている」との回答が多い場合、理由を確認しましょう。 「料金が高い」「車が入らない」「使いづらい」など、改善できる要因があれば見直しを検討します。

- 料金が高い場合

近隣相場とのバランスを見ながら値下げを検討。ただし収支試算を必ず実施する。 - 車種制限の場合

大型車対応の改修や、平置き化を一部導入する方法も。 - 使いづらさの場合

出入口の操作性・案内サイン・照明改善なども効果的です。

小さな改善でも「使いやすい」「入りやすい」と感じてもらえる環境づくりが重要です。

対策2:駐車区画の一部を平面化する

車所有者が減少し、利用率が長期的に回復しないと見込まれる場合は、機械式駐車場の一部または全体を撤去・平面化する選択肢も現実的です。

平面化のメリット

- 大型車やSUVでも駐車可能

- 出し入れが容易で利便性が高い

- 機械装置の点検・修繕費が不要になり、年間維持費を数十万円単位で削減できる

デメリット

- 駐車可能台数が減少する可能性

- 工事費(撤去・埋め戻し・舗装など)が発生する

また、自治体によっては「附置義務」により最低限の駐車台数が定められている場合があります。 検討の初期段階で、自治体の建築指導課等に確認しておくことが重要です。

対策3:外部貸し・サブリースによる活用

次に検討されるのが、外部への貸し出し(外部貸し)です。 マンション周辺に月極駐車場が不足している場合、空き区画を外部に貸すことで収益を得ることができます。

外部貸しの課税関係と理事会の負担軽減策

マンション居住者以外に駐車場を貸し出す場合、管理組合の収益事業として課税対象になる可能性があります。 ただし、国税庁が示す見解によれば、課税対象は「外部貸し部分に限定」されるため、居住者への貸し出し分まで課税されるわけではありません。

例えば、全30区画のうち5区画を外部に貸す場合、課税対象となるのはその5区画分の収入のみです。 会計上は、非課税収入(居住者分)と課税収入(外部分)を分けて記帳し、外部貸し契約書も別管理するのが原則です。

とはいえ、外部貸しを理事会が直接行う場合、契約管理・集金・トラブル対応・税務処理などの負担が重くなります。 特に、外部利用者との支払い遅延や苦情対応は理事会の手間がかかるため、実務上は煩雑です。

サブリース(借上げ)方式

そこで現実的なのが、サブリース(借上げ)方式の活用です。 管理組合が不動産会社や駐車場運営会社にまとめて貸し出し、業者が外部利用者と契約・集金を行います。 これにより、

- 理事会の業務負担を大幅に軽減できる

- 管理組合は安定した賃料収入を確保できる

- 税務処理が簡素化できる

といったメリットがあります。

多くの管理組合では、空き対策としてこのサブリース方式を導入しており、管理負担を増やさずに収益化を実現しています。

関連記事

空きの多い機械式駐車場、外部貸し(サブリース)は現実的な選択か?

空きの多い機械式駐車場を外部貸しやサブリースで収益化できる?管理組合での合意形成の難しさやリスクを踏まえ、平面化後の活用策を解説。

対策4:別用途への転用も現実的な選択肢に

駐車需要が戻らない場合には、空いたスペースを「収益」「利便性」の観点から再活用する選択もあります。 ここでは、近年実際に増えている2つの転用パターンを紹介します。

① 地上部を駐輪場やEV充電区画へ転用

地下ピット型の機械式駐車場では、装置を撤去・埋め戻し(もしくは鋼製平面化)たうえで地上を整地し、駐輪場やEV充電区画として再整備するケースが増えています。

撤去・埋め戻し後のスペースにラックや屋根を設置して駐輪場とする方法が一般的です。 鋼製平面化工法で平面化した上部に屋根付き駐輪場を設ける事例もありますが、 この場合は構造が複雑になり、費用は高額になる傾向があります。

② 地下ピットをトランクルーム化(高難易度・要注意)

居住者の収納ニーズに応える案として、機械式駐車場を撤去して、鋼製平面で平面化した上で、地下ピット空間を倉庫やトランクルーム化するアイデアもあります。 ただし、これは法的・構造的に最も難易度が高い転用です。

- 建築基準法上の用途変更

車庫を倉庫用途に変更する場合、用途変更の確認申請が必要。 - 消防法上の義務

スプリンクラー・火災報知器・避難誘導灯などの設置義務が発生する可能性。 - 安全・環境基準

換気設備、防湿・防水、照明確保が必須。

これらを満たすためには大規模な改修が必要で、費用は高額になります。 安易な仕切り設置などは違法建築と判断されるリスクがあるため、 実施の際は必ず一級建築士・専門コンサルントによる法規確認が必要です。

まとめ:空きを「放置しない」ことが最大のリスク回避

機械式駐車場の空き増加は、居住者構成の変化や社会情勢を映すサインです。 放置すればするほど、修繕費の負担増・資産価値の低下を招きます。

管理組合が取るべき第一歩は、現状の正確な把握と、将来方針の明確化です。 アンケートによる実態調査を行い、維持・撤去・活用それぞれの収支シミュレーションを比較したうえで、 理事会や総会で合意形成を図りましょう。

「空きをどう埋めるか」ではなく、「この設備をどう活かすか」という発想の転換こそが、これからのマンション管理に求められる視点です。空きの発生をきっかけに、維持・撤去・再利用を含めた最適な選択を住民全体で考えることが、将来の安心と資産価値を守る第一歩となります。