老朽化が進んだ機械式駐車場の撤去が進むなか、「残された地下の空間を何かに再利用できないか?」と考える管理組合も少なくありません。

もし倉庫や駐輪場、防災備蓄庫として活用できれば理想的ですが、現実にはいくつかの高いハードルが存在します。

この記事では、地下ピットの構造的特徴や法律面の留意点、そして活用可能性について詳しく学んでいきます。

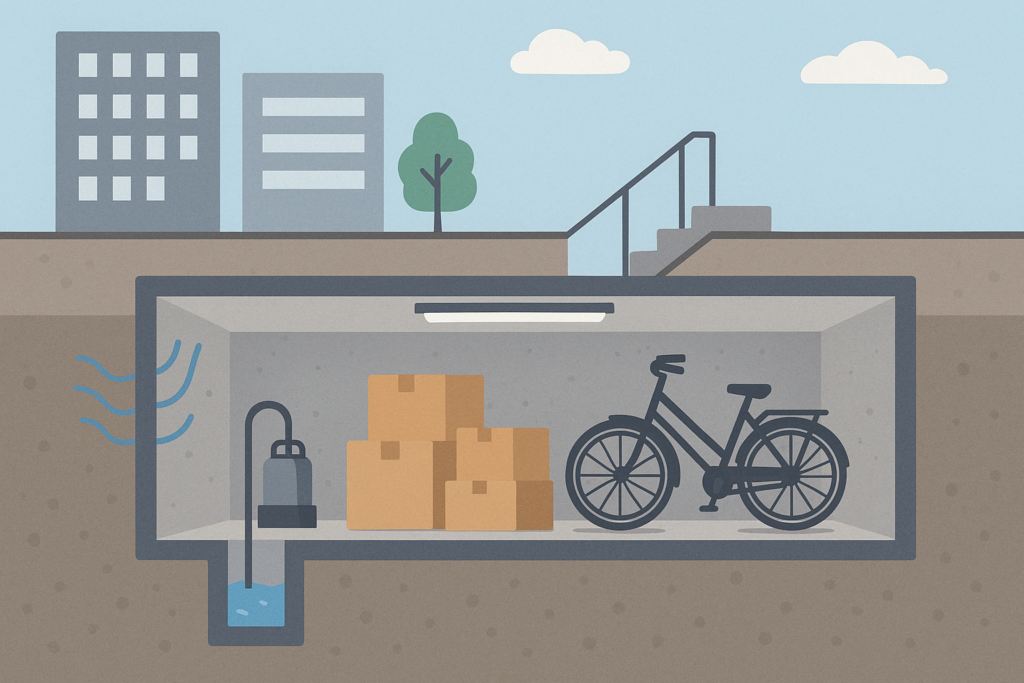

地下ピットとは?その構造と注意点

機械式駐車場には、車両を上下に動かすための地下ピット(昇降ピット)が設けられています。

このピットは多くの場合、鉄筋コンクリートで造られており、雨水や湧水が入りやすい構造のため、湿気対策や排水設備の維持が重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 深さ | 約1.5〜5m(物件により異なる) |

| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |

| 排水設備 | 排水ピットやポンプを設置 |

| 撤去後の状態 | 地下に空洞が残る可能性あり(工法による) |

工法によって異なる地下ピットの扱い

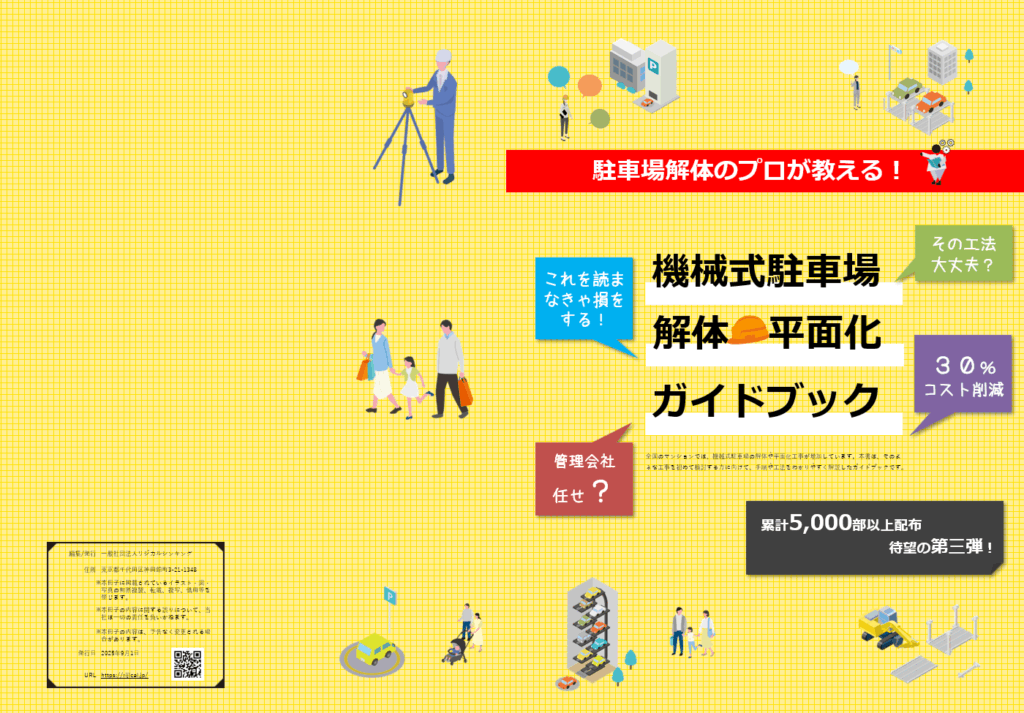

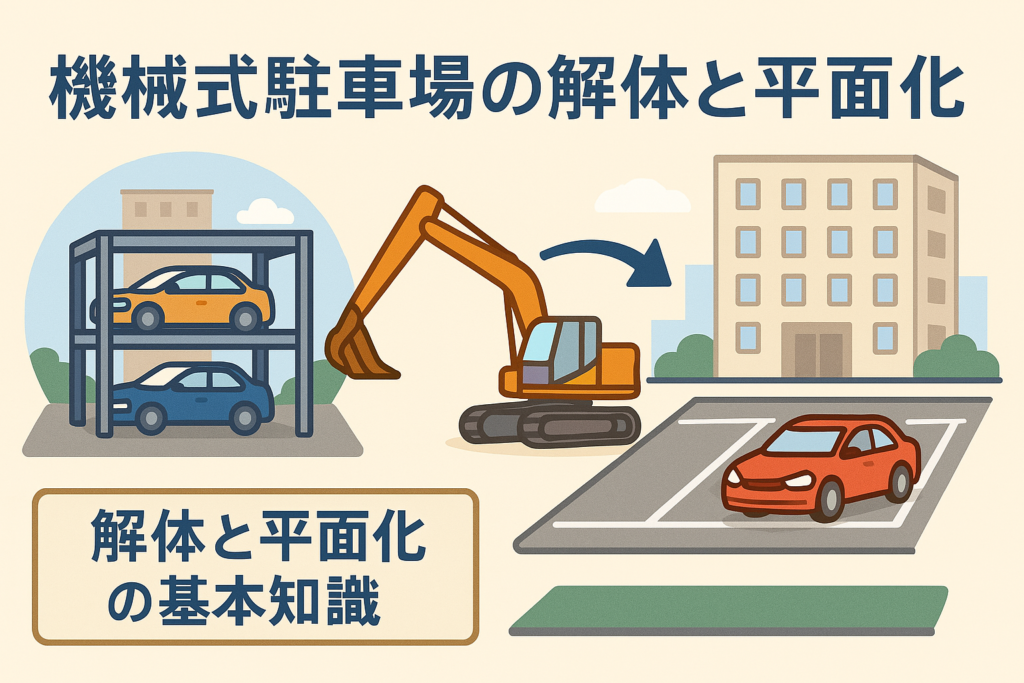

撤去後の地下スペースが残るかどうかは、選択する平面化工法によって変わります。

| 工法名 | 概要 | 地下ピットの扱い |

|---|---|---|

| 鋼製平面化工法 | 鋼材と鋼板で床を新設し、地下ピットをふたで覆う | 空洞が残る |

| 埋め戻し工法 | 地下部分に砕石や発泡材を詰めて埋め、舗装仕上げ | 地下空間は消滅 |

つまり、地下ピットを活用したいのであれば、鋼製平面化工法を選ぶ必要があります。

一方、埋め戻し工法ではそもそも空間がなくなるため、活用の余地はありません。

関連記事

機械式駐車場を撤去・平面化するなら知っておきたい「鋼製平面化工法」の基礎知識

機械式駐車場撤去後の平面化に鋼製平面化工法。短工期・再利用性が魅力。他工法との比較やコスト削減策、管理のポイントも網羅。

関連記事

機械式駐車場からの転換!埋め戻し工事で実現する平面化のすすめ

機械式駐車場を埋め戻し工事で平面化するメリットと方法を解説。空き区画増加や維持コスト削減に効果的で、ピット残し埋め戻しとピット解体撤去の2工法から選択可能。地盤調査や附置義務条例への対応が重要です。

地下ピットを活用するハードルとは?

結論から言えば、地下ピットをそのまま倉庫や駐輪場に使うのは極めて困難です。その主な理由は以下の通りです。

- 湿気・漏水対策が必要

- 出入口がなく、昇降設備が未設置

- 建築基準法・消防法への適合が必要

- 換気・照明・避難経路などの整備が必須

特に防災備蓄庫などに使用する場合、消防法で定められた避難経路や消火設備の設置、仕上げ材の制限など、非常に高い安全基準をクリアしなければなりません。

そのため、地上の空きスペースを活用する選択に落ち着くことが多いのが現実です。

どうしても活用したい場合に必要な整備とは?

それでも地下ピットの活用を検討する場合には、以下のような整備や法的対応が必要になります。

| 項目 | 対策・留意点 |

|---|---|

| 建築基準法 | 用途変更により建築確認申請が必要になる場合あり |

| 消防法 | 消火設備・避難経路・報知器の設置が必要 |

| 換気設備 | ダクト・換気扇の設置で空気循環を確保 |

| 排水・防水 | 湿気対策・ポンプ設置・防水施工が必要 |

| 出入口の整備 | スロープや階段の新設が求められる |

これらの対応には、相応の費用と専門知識、さらには行政との調整も伴います。

判断には、必ず建築士や専門施工会社との相談が不可欠です。

まとめ

機械式駐車場を撤去した後に残る地下ピットは、ぱっと見たところ活用できそうに思えますが、実際には法規制や構造的な制約が多く、簡単には再利用できない空間です。

鋼製平面化工法で空間が残ったとしても、その活用には高額な設備投資と法的な適合が前提となります。

反対に、埋め戻し工法を選択すれば地下空間はなくなり、活用の選択肢自体が消えます。

管理組合としては、安全性・コスト・維持管理の観点から総合的に判断し、専門家と連携して慎重に進めることが何よりも大切です。